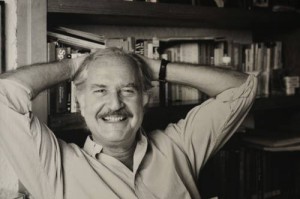

A finales de los años sesenta Carlos Fuentes fulgía en las casas editoriales, en la crítica literaria y en los medios de comunicación como miembro de la Santísima Trinidad del boom de la novela latinoamericana, junto a Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Cuando murió hace algunos días, a los 83 años de edad, Fuentes era un escritor infinitamente respetado y muy leído, pero nunca consiguió ese estatus universal de dios mayor que lucen sus antiguos compañeros, premio Nobel incluido. En su propio país, México, uno de los más ricos literariamente del continente, el papel de supremo mandarín lo asumió y ejerció con todas sus consecuencias Octavio Paz (otro Premio Nobel) durante décadas. Fuentes nunca consiguió tampoco – y al cabo dejó de intentarlo – la estatura de gurú, tan indiscutible y tan discutido, de Octavio Paz, ni tampoco fue tan querido, entrañablemente querido por los mexicanos del Distrito Federal, como Carlos Monsiváis, muerto hace un par de años, verdadero amigo suyo por encima de batallas y egolatrías del mundo literario. Siempre me ha parecido curioso que Fuentes – que casi parece un Nobel de diseño, por cierto –jamás obtuviera el prestigio internacional de un García Márquez o un Vargas Llosa.

A finales de los años sesenta Carlos Fuentes fulgía en las casas editoriales, en la crítica literaria y en los medios de comunicación como miembro de la Santísima Trinidad del boom de la novela latinoamericana, junto a Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Cuando murió hace algunos días, a los 83 años de edad, Fuentes era un escritor infinitamente respetado y muy leído, pero nunca consiguió ese estatus universal de dios mayor que lucen sus antiguos compañeros, premio Nobel incluido. En su propio país, México, uno de los más ricos literariamente del continente, el papel de supremo mandarín lo asumió y ejerció con todas sus consecuencias Octavio Paz (otro Premio Nobel) durante décadas. Fuentes nunca consiguió tampoco – y al cabo dejó de intentarlo – la estatura de gurú, tan indiscutible y tan discutido, de Octavio Paz, ni tampoco fue tan querido, entrañablemente querido por los mexicanos del Distrito Federal, como Carlos Monsiváis, muerto hace un par de años, verdadero amigo suyo por encima de batallas y egolatrías del mundo literario. Siempre me ha parecido curioso que Fuentes – que casi parece un Nobel de diseño, por cierto –jamás obtuviera el prestigio internacional de un García Márquez o un Vargas Llosa.

Carlos Fuentes fue un escritor sólido, inteligente, brillante, disciplinado, de una fogosa y chisporroteante imaginación a la que no empañaba (al contrario) una vasta cultura. Como recordaba Monsiváís en una nota, viajaba por América y Europa, dictaba cursos y conferencias, escribía regularmente para varios periódicos y no dejaba de producir cuentos, novelas y ensayos. Tuvo un comienzo fulgurante: novelas como La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, por su espíritu crítico, por su lucidez compositiva, por la misma calidad de una escritura sobria pero que atendía y se solazaba en los matices de lo real convirtieron a Fuentes en el narrador mexicano más descollante de su generación. En los últimos años de los sesenta Fuentes quiso, precisamente, revalidar ese deslumbramiento y amplificar su ambición literaria, y ese objetivo le llevó a escribir Cambio de piel y, poco después, Terra Nostra, en la que quiso proyectar su summa literaria particular: teatro de la memoria, indagación entre las raíces del mito y las burlas de la Historia, crítica de una construcción social y sus fantasmas legitimadores y, al mismo tiempo, reflexión sobre la misma escritura. Tanto Cambio de piel como Terra Nostra –aun más ambiciosa en su complejo mosaico sensorial, histórico, social, ideológico y verbal – eran o pretendían ser novelas totalizadoras, urdidas con todos los recursos de las técnicas narrativas, para dar cuenta de un mundo simbólico, una sociedad, un desarrollo histórico, un desastre político, desde una actitud crítica, irónica y a veces caricatural, plagada de referencias culturales pasadas y presentes. Eran novelas mucho más exigentes para el lector que Cien años de soledad y también que Conversación en La Catedral. Eran, también, novelas que, hasta cierto punto, condenan a un escritor: es harto difícil discernir cómo llegar más allá sin traicionar sus propios principios literarios. El propio Fuentes, por supuesto, era el primero en saberlo. Juan Rulfo solía llamar a Terra Nostra, en uno de sus inspirados ataques de malhumor, Terra Cota, y Fuentes lo recordaba entre risas. Aun insistiría en novelas de gran tonelaje (cabe recordar ese delicioso y desmesurado desastre que es Cristóbal Nonato) pero fue más modesto, y en esa modestia están alguno de sus mejores logros en sus últimos años, como Los años con Laura Díaz.

Hay un Fuentes que es invariablemente insustituible: el Carlos Fuentes ensayista y crítico. El entusiasmo intelectual, la asombrosa capacidad para encontrar urdimbres y relaciones entre culturales, lenguajes, símbolos y episodios históricos, la curiosidad incesante, la vitalidad y elegancia de la expresión elevan a Fuentes al rango de uno de los mejores ensayistas latinoamericanos del último medio siglo, se dedique a la crítica literaria (La nueva novela norteamericana, Cervantes o la crítica de la lectura, El espejo enterrado), asuntos políticos y sociales de México (Tiempo mexicano) o estampas memorialísticas (Retratos en el tiempo). Es rara la página de estos libros que no incita a la duda, al estímulo o a la reflexión, a la relectura, siempre enriquecida, de otros autores. Políticamente Fuentes se preció siempre de ser un hombre de izquierdas, de una izquierda liberal, porque sus amistaes y sus relaciones incluían personalidades del poder financiero y político mexicano e internacional. En los años setenta el todavía joven crítico, el que había denunciado la degeneración corrupta de la Revolución Mexicana, fue tentado por el poder, el poder del PRI, por supuesto, y apoyó la elección de Luís Echevarría a la Presidencia de la República, la Silla del Águila, aunque en su momento criticara la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, que se ejecutó en 1968 bajo las órdenes de un gobierno del que Echevarría formaba parte. Fue premiado con la embajada en París, a la que renunció en un par de años, cuando para pasmo general el expresidente Díaz Ordaz recibió la embajada de México en Madrid. Durante los años ochenta y noventa su crítica al régimen priista fue ganando en intensidad, al igual que su actitud debeladora con los gobiernos de Reagan y Bush. Pero Fuentes no bebió jamás de pócimas revolucionarias ni entendía otra fórmula viable que el reformismo. Jamás pudo ser agitado –como Vargas Llosa hasta principios de los años ochenta, como Julio Cortázar hasta el final, como ocurre todavía con García Márquez – como una bandera flamígera entre las juventudes de las izquierdas latinoamericanas. Un malévolo crítico venezolano dijo en una ocasión que Fuentes siempre supo nadar “y guardar el flú y aparecer de repente perfectamente seco en la cena de un ministro o un embajador”. Quizás la maldad no resulte absolutamente injusta. Tal vez, incluso, tiene algo que ver con su condición final de brillantísimo y singular epígono de una generación literaria que, en sus primeros momentos, pareció casi encabezar. Pero en ningún caso puede transformase en excusa para no leer y releer a un magnífico escritor que, entre otras muchas lecciones, ofrece las del entusiasmo, el feroz amor por la literatura, el arte y las ideas, la convicción de que la imaginación, la palabra y la memoria pueden salvarnos de la destrucción del olvido o el pecado del desamor.